オンラインで掛紙(のし)無料作成 【のし窓】ご進物の掛紙は一般的に「のし」と呼ばれていますが、本来のしは、掛紙の右上にある飾り、熨斗鮑(のしあわび)を指します。 のしは、通過儀礼のお祝い(成人の日、七五三)や、季節のイベントやご挨拶(入学・卒業、お中元、お歳暮、敬老の日、父の日・母の日)などのご進物の掛紙として用いられ、その用途や種類により使い分けられます。当サイト(熨斗と水引)のオンラインのし作成サービス【のし窓】は、利用場面ごとにまとめられた最適なのしに、表書き(上段に入る用途名)と下書き(下段に入る名前)を入れて無料でダウンロードできるサービスです。【のし窓】で作成されるのし紙のサイズは、標準的な家庭用インクジェットプリンターの最大サイズ(A4)に合わせてあります。A4サイズ以外の熨斗紙をご希望の方は、印刷時に適宜拡大・縮小してご利用ください。 のし紙の作成は、 [のし紙・掛け紙の種類] をチェックし、入力窓に [表書き] と [下書き] を入力して【JPG】ボタン(プレビュー用)【PDF】ボタン(ダウンロード用)の各ボタンを押してください。 |

のし無料(のし紙・掛け紙)作成サービス |

花結び 【慶事用のし紙】

※【JPG】ボタンはプレビュー用(表示用)、【PDF】ボタンはダウンロード用(印刷用)です。

※下書きは連名(4行まで)に対応。テキストボックスを下方向にリサイズして入力してください。

※連名にする場合は、目上から目下の順番で、右から左へ書いていきます。

※人名・地名でよく使われる旧字・異体字(髙,﨑,瀨,德,濵,隆,賴,黑,敎,橫)をサポートしました。

出産の内祝いなどに用いるふりがなが振れる 命名のし紙 もどうぞ。

色が選べるシンプルでファンシーな かわいいのし紙 も人気です。

● 略式で用いる「のし」をお探しの方は 短冊のし をどうぞ。

のし紙・掛け紙(慶事・弔事)表書き一覧表

記念日|贈答|結婚|出産|子供の祝事|長寿の祝事|新築・改築|開店|火事・病気|応援|祝勝|葬儀・法事| 利用場面 | 表書き | 水引・絵柄 | |

| 記念日 | 父の日 | 父の日・祝父の日 | ハート結び・花のし |

| 母の日 | 母の日・祝母の日 | ハート結び・花のし | |

| 敬老の日 | 祝敬老・敬老の日・祝敬老の日 | 赤金掛け紙(鶴亀) | |

| 誕生日など記念日一般に | 感謝・ありがとう | ハート結び | |

| バレンタイン・ホワイトデー | 心をこめて・まごころ・愛をこめて | ハート結び | |

| 会社・学校などの創立記念 | 祈御発展・祝御創立 | 花結び(紅金) | |

| 創立記念の祝い返し | 創立記念・内祝 | 花結び(紅金) | |

| 贈答 | お中元 (お中元贈る時期) | 御中元・お中元 7/上旬~15頃 | 花結び(紅金) |

| お歳暮 (お歳暮贈る時期) | 御歳暮・お歳暮 12/上旬~20頃 | 花結び(紅金) | |

| 暑中お見舞い | 暑中御見舞 7/16~立秋 | 花結び(紅金) | |

| 残暑お見舞い | 残暑御見舞 立秋~9/上旬 | 花結び(紅金) | |

| 寒中お見舞い | 寒中御見舞 小寒1/5~立春2/4 | 花結び(紅金) | |

| 水屋お見舞い | 水屋御見舞・御水屋見舞 | 花結び(紅金) | |

| 楽屋お見舞い | 楽屋御見舞 | 花結び(紅金) | |

| お年始まわり | 御年賀・お年賀・御多織留・御年始 | 花結び(紅金) | |

| 新年の挨拶 | 迎春・謹賀新年・賀正・御勝栗料 | 飾り結び・松竹梅 | |

| 年長者への贈り物 | 謹呈・拝呈 | 花結び(紅金) | |

| 一般的な贈答 | 贈呈・進呈・御土産・おみやげ | 花結び(紅金) | |

| お詫びの品(手土産) | お詫び・陳謝・深謝・粗品・無地 | 花結び(紅金) | |

| 結婚 | 結婚祝い | 御結婚御祝・祝御結婚 | 10本結切り(紅銀) |

| 結婚祝いのお返し | 内祝・結婚内祝・壽・寿 両家の姓 | 10本結切り(紅銀) | |

| 出産 | 出産祝い | 御出産祝・御祝・御誕生祝 | 花結び(紅金) |

| 出産祝いのお返し | 内祝・出産内祝・命名 子の名 | 花結び(紅金) | |

| 産着を、産婦の実家から贈る | 御初衣・御初着 | 花結び(紅金) | |

| お七夜を祝す | 祝お七夜・お七夜命名 | 花結び(紅金) | |

| 子供の祝事 | お宮参りのお祝い | 祝御宮参 | 花結び(紅金) |

| 神社へのお礼の品 | 奉献・奉納・御神前 | 花結び(紅金) | |

| 初節句のお祝い | 初節句御祝・御祝 | 花結び(紅金) | |

| 初節句のお返し | 初節句内祝・内祝 | 花結び(紅金) | |

| 七五三のお祝い | 七五三御祝・御祝・3歳・5歳・7歳 | 花結び(紅金) | |

| 神社への御祝い品 | 奉献・奉納・御神前 | 花結び(紅金) | |

| 七五三のお返し | 七五三内祝・内祝 | 花結び(紅金) | |

| 入学祝い・入園祝い | 入学(園)御祝・祝御入学・御祝 | 花結び(紅金) | |

| 入学(園)祝いのお返し | 入学(園)内祝・内祝 | 花結び(紅金) | |

| 卒業祝い | 卒業御祝・祝御卒業・祝御卒園 | 花結び(紅金) | |

| 卒業祝いのお返し | 卒業内祝・卒園内祝 | 花結び(紅金) | |

| 成人式のお祝い | 成人御祝・祝御成人 | 花結び(紅金) | |

| 成人祝いのお返し | 成人内祝・内祝 | 花結び(紅金) | |

| 就職祝い | 祝御就職 | 花結び(紅金) | |

| 長寿の祝事 | 長寿祝い(全般) | 寿福・賀寿・祝御長寿 | 花結び(紅金) |

| 61歳のお祝い(数え年) | 祝還暦・還暦御祝 | 花結び(紅金) | |

| 66歳のお祝い(数え年) | 祝緑寿・緑寿御祝 | 花結び(紅金) | |

| 70歳のお祝い(数え年) | 祝古希・古希御祝 | 花結び(紅金) | |

| 77歳のお祝い(数え年) | 祝喜寿・喜寿御祝 | 花結び(紅金) | |

| 80歳のお祝い(数え年) | 祝傘寿・傘寿御祝 | 花結び(紅金) | |

| 88歳のお祝い(数え年) | 祝米寿・米寿御祝 | 花結び(紅金) | |

| 90歳のお祝い(数え年) | 祝卒寿・卒寿御祝 | 花結び(紅金) | |

| 99歳のお祝い(数え年) | 祝白寿・白寿御祝 | 花結び(紅金) | |

| 100歳のお祝い(数え年) | 祝百寿・百寿御祝・百賀御祝 | 花結び(紅金) | |

| 108歳のお祝い(数え年) | 祝茶寿・茶寿御祝 | 花結び(紅金) | |

| 111歳のお祝い(数え年) | 祝皇寿・皇寿御祝 | 花結び(鶴亀) | |

| 120歳のお祝い(数え年) | 祝大還暦・大還暦御祝 | 花結び(鶴亀) | |

| 長寿祝いのお返し | (贈る名目)内祝・内祝 | 花結び(紅金) | |

| 新築改築 | 上棟式のお祝い | 祝御上棟・祝棟上式 | 花結び(紅金) |

| 上棟式のお返し | 上棟記念・内祝 | 花結び(紅金) | |

| 新築祝い | 新築御祝・御祝 | 花結び(紅金) | |

| 新築祝いのお返し | 新築記念・内祝 | 花結び(紅金) | |

| 引越しの挨拶回り | 粗品・御挨拶・御手拭 | 赤棒・花結び | |

| 増・改築のお祝い | 改築御祝・御祝 | 花結び(紅金) | |

| マンション購入のお祝い | 祝御新居 | 花結び(紅金) | |

| ビル・社屋などの完成祝い | 祝御落成 | 花結び(紅金) | |

| ビル・社屋などのお返し | 記念品・内祝・竣工記念 | 花結び(紅金) | |

| 神社や寺の完成・改修のお祝い | 落慶記念 | 花結び(紅金) | |

| 開店 | 開店(開業)のお祝い | 開店御祝・開業御祝・御祝 | 花結び(紅金) |

| 開店(開業)祝いのお返し | 開店内祝・内祝 | 花結び(紅金) | |

| 開店挨拶 | 粗品・記念品・御手拭 | 赤棒・花結び |

|

| 火事病気 | 近隣で起こった火災見舞い | 近火御見舞 お酒等を贈ります | 鮑結び(のし無し) |

| 病気見舞い | 御見舞・お見舞・御伺い・お伺い | 鮑結び(のし無し) | |

| 病気見舞いのお返し | 快気祝・全快内祝・無地 | 鮑結び(紅銀) | |

| 全快しない場合のお返し | 御見舞御礼 | 鮑結び(紅銀) | |

| 医師や看護婦へのお礼 | 御礼 | 鮑結び(紅銀) | |

| 応援 | 選挙・陣中見舞い | 祈御当選・祈御必勝・祈大勝 | 花結び(紅金) |

| スポーツ | 祈御健闘・祈御活躍・祝御出場 | 花結び(紅金) | |

| 祝勝 | 選挙・開票 | 祝御当選・祝当選・祝大勝 | 花結び(紅金) |

| スポーツ | 優勝・準優勝・敢闘賞・特賞 | 花結び(紅金) | |

| スポーツ(五輪応援) | 金賞・銀賞・銅賞・入賞 | 五輪色花結び | |

| ゴルフコンペ | 記念品・賞品・参加賞・景品 | 花結び(紅金) | |

| 就 | 就任・昇進のお祝い | 御就任御祝・御昇進御祝 | 花結び(紅金) |

| 退 | 定年・退職のお祝い | 御定年御祝・御引退御祝・御餞別 | 花結び(紅金) |

| 特 | タオル・手ぬぐい・お手拭き | 御手織留・御手拭・御手富貴 | 花結び(紅金) |

| 慶事全般ご返礼品掛け紙 | 御赤飯・壽・寿 | 赤金掛け紙(鶴亀) | |

| 弔事 | 仏式葬儀 | 御霊前・御供・御供物・お供え | 鮑結び(藍銀) |

| 仏式葬儀の香典返し | 志・粗供養・茶の子・満中陰志 | 鮑結び(藍銀) | |

| 神式葬儀 | 御霊前 | 鮑結び(藍銀) | |

| 神式葬儀のお返し | 志 | 鮑結び(藍銀) | |

| キリスト教式葬儀 | 御霊前 | 鮑結び(藍銀) | |

| キリスト教式葬儀のお返し | 志・しのび草・偲び草 | 鮑結び(藍銀) | |

| 寺院へのお礼 | 御布施 | 鮑結び(藍銀) | |

| お盆・法事・お彼岸のお供え | 御仏前・御供・御供物・お供え | 結切り(藍銀) | |

| 仏事の年忌法要の引出物 | 志 | 鮑結び(藍銀) | |

| お通夜に遺族へ渡すお見舞い | 御淋見舞・御伽見舞・夜伽見舞 | 鮑結び(藍銀) | |

| 一周忌以降の法要(西日本) | 満中陰志・御供・志 | 鮑結び(黄白) | |

| 忌明け法要後のお返し | 忌明志(黄白)・忌明志(藍銀) | 鮑結び・結切り | |

| 五七日・七七日香典返し | 五七日忌明志・七七日忌明志 | 鮑結び・結切り | |

| 喪中葉書を頂いた方へのご進物 | 喪中御見舞・喪中お見舞い | 鮑結び・抹茶掛紙 | |

| 弔事全般ご返礼品掛け紙 | 御黒飯・志 | 抹茶掛紙(蓮) |

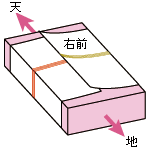

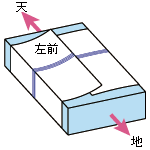

のし紙の掛け方(慶事掛け・弔事掛け)

|

のし紙の左右の両端が裏側で交わる場合は、慶事・弔事によって掛け方が異なります。 のし紙を巻いた際、両端が裏側で重ならないような場合は、特に気にする必要はありません。  お祝い事は「慶事掛け」 お祝い事は「慶事掛け」● 裏返した贈答品の外装箱の天地に対し、向かって右側に位置するのし紙の端を上に(右前)交わり重ね合わせるようにして掛けます。  お悔やみ事は「弔事掛け」 お悔やみ事は「弔事掛け」● 裏返した贈答品の外装箱の天地に対し、向かって左側に位置するのし紙の端を上に(左前)交わり重ね合わせるようにして掛けます。 |

内祝いとは

|

人生の節目を祝い、慶びをたくさんの人と分かち合うためにお祝い品を贈る。それが「内祝い」です。 次でも述べますが、出産内祝い、入学内祝い、成人内祝い、就職内祝い、結婚内祝い、新築内祝いなど、身内におめでたいことがあった時に、その喜びの気持ちを祝い品という形に変えて皆様にもお分けし、一緒に喜び祝ってもらうというのが内祝いの本来の意味です。 |

「内祝い」と「お祝い返し」はどう違うの?

|

内祝いは、内輪(親しい人や身内)で慶びを分かち合うお祝いのことで、お祝い返しとは若干ニュアンスが異なります。 お祝いをいただいた方だけにお礼をするのが、いわゆる「お祝い返し」で、お祝いをいただいた方だけでなく、いただかなかった方にも、お赤飯や紅白のお餅や饅頭などの菓子類といったお祝いの品を配るのが内祝いです。 |

「内のし」と「外のし」はどちらが正式?使い分けはあるの?

|

デパートやスーパーなどで贈答品の熨斗掛けを依頼する際に、「内のし」と「外のし」どちらになさいますか?などと聞かれ、 わからなくて困った経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 今でこそ贈り物を購入すれば、包装紙できれいに包んでくれて紙袋までついてきますが、もともと贈答品は熨斗を添え、風呂敷に包んで持参していた時代がありました。 その風呂敷が包装紙に変わっただけなので、「内のし」が一般的だという方もいらっしゃいます。 また、贈答品を先方に直接持参する場合は「外のし」にするほうがよいという方もいらっしゃいます。 結論から言うと、とくに正式な掛け方や使い分けはないので、特にこだわる必要はないでしょう。 のし紙は贈るという儀礼的な用い方をするもので、包装紙のように贈答品を包んで保護したり飾ったりするものとは少し違った意味合いをもっています。 現代では慣習にあまりとらわれないハートやリボン、花などを意匠化したものや、包装紙のように包むものもあります。 |

返すのが礼儀?お祝い返しのマナーと相場

|

お祝いを頂いたら、きちんとしたお返しをするのが社会人としてのマナーですが、あまり高価なお返しはかえって失礼です。自分の収入や立場や地域の慣習も考慮する必要があります。 一般的に、目上には薄く(少なく)目下には厚く(多く)返すのが基本です。 相場としては、目上なら3~5割、目下なら7~8割程度、弔事は3~5割が目安となります。 なお、お返しは必要な場合と不要な場合があります。 一般的に火事見舞いのような災害見舞いにはお返しは不要で、礼状だけで済ませます。 入園・入学・卒業・成人式・就職祝いのお返しも礼状が一般的ですが、こちらは相手との関係によってお返しをすることが多いようです。 |

4文字の表書きは縁起が悪い?

|

若い方はあまり気にしないようですが、年配の方には4文字の表書きは縁起が悪いという意味から「御出産祝」「出産内祝」「快気内祝」などの表書きを「御出産御祝」「出産内祝い」「快気内祝い」のように5文字にされる方もいらっしゃいます。 |

※ 無地のしの使い方(結切り、蝶結び)

|

粗品、御礼、御挨拶、記念品、快気祝など、お返しの必要がない、気を持たせない贈り物であることを相手に伝えるために、表書きも下書きも書かない簡素な 無地のし を用いることがあります。 この場合も、快気祝など一生に一度きりが良いとされるお祝いには、結び切りの無地のしを、何度繰り返してもよいお祝いには、花結びの無地のしを用います。 |

※ 御赤飯(おせきはん)と御黒飯(おこくはん)

|

御赤飯 は、小豆またはささげ(大角豆)を使ったおこわ。 日本では古代より赤い色には邪気を祓うと力があるとされ、古代には赤米を蒸したものを神に供える風習がありました。 現代では赤米は食べられなくなりましたが、赤いご飯を食べる風習だけは残り、祭りや誕生日など祝い事に赤飯を炊くようになりました。 御黒飯 は、日本各地で弔事に食べる黒豆を使ったおこわ。 赤飯と違い、ご飯自体に色はついていません。 葬式や法事の食事の際に折詰で出されることが多く、日常的に食べることの出来る御赤飯とは違い、通常は販売もされていません。 |